手足口病は大人もかかる?仕事への影響と出勤停止の目安、原因・治療の基本

手足口病は「子どもの夏風邪」としてよく知られていますが、実は大人もかかる感染症です。

しかも、大人がかかると子どもより症状が強く出やすく、特につらい喉の痛みや高熱で日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。ご家庭で子どもを育てている保護者にとっては、子どもからうつるリスクも高く、看病をしているうちに自分自身が発症してしまうケースも少なくありません。

この記事では、大人の手足口病の症状や原因、家庭内での感染予防、そして仕事を休むべき目安や治療の基本について、わかりやすく解説します。忙しい日常の中でも安心して判断できるように、必要な知識をやさしく整理してお伝えします。

Contents

大人がかかる手足口病の症状と特徴

手足口病は子どもに多い病気とされていますが、大人が感染すると症状が強く出やすいのが特徴です。保護者の方が看病をしているうちにうつることもあり、その場合は育児や家事に加え、仕事への影響も大きくなります。

子どもの症状は比較的軽く済むことが多い一方で、大人は喉の激しい痛みや高熱、体のだるさといった全身症状を伴うことが少なくありません。ここでは、子どもとの違いや、大人特有のつらさについて整理していきます。

子どもと比較した大人の症状の違い

子どもがかかる手足口病では、発疹や発熱が出ても軽症で済むケースが多く、数日で元気を取り戻すこともあります。しかし大人の場合は、発疹の数や痛みが強く、特に手のひらや足の裏に出る発疹が歩行や作業を難しくさせることがあります。

また、子どもは微熱で済むことが多いのに対し、大人では38〜39度の高熱が出ることも少なくありません。回復までに時間がかかり、体調を崩す期間が長引く傾向があるのも大人特有の特徴です。

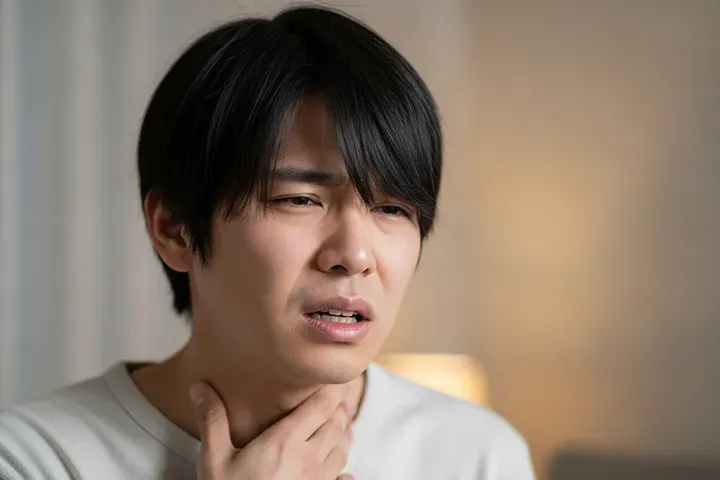

強い喉の痛みや高熱など仕事に影響する症状

大人の手足口病で特につらいのは、喉の強い痛みです。つばを飲み込むのも難しいほど痛む場合もあり、水分や食事の摂取が困難になってしまいます。この状態が続くと脱水を起こす危険もあります。

また、38度を超える高熱や全身の倦怠感は仕事に大きな支障をきたし、集中力の低下や体力の消耗につながります。

発疹の痛みで手作業や歩行が難しいケースもあり、接客業や立ち仕事をされている方には特に影響が大きいといえます。保護者が感染すると、家事や育児と並行して休養を取る必要があり、家庭全体の負担も増えてしまう点に注意が必要です。

手足口病はどのようにうつるのか?原因と感染経路

手足口病の原因は、コクサッキーウイルスやエンテロウイルスといったウイルスです。

これらは感染力が強く、子どもを中心に流行しますが、大人も例外ではありません。特に家庭内や保育園など人が集まる環境では、子どもから保護者へ、また逆に保護者から子どもへと感染が広がることがあります。

症状が軽い時期や回復後でも、便などからウイルスが長く排出されるため、気づかないうちに感染が続いてしまうのも特徴です。ここでは主な感染の経路を整理しておきましょう。

ウイルスの種類と感染力

手足口病を引き起こすウイルスは複数存在し、その年ごとに流行する型が異なります。代表的なのはコクサッキーA型やエンテロウイルス71型で、特に後者は重症化する例も報告されています。

ウイルスは高い感染力を持ち、症状が出る前から人にうつす可能性があるため注意が必要です。子どもを通して家庭内に入り込むことが多く、看病していた保護者が体調を崩すケースは少なくありません。

飛沫感染・接触感染・排泄物を通じた感染経路

感染経路は大きく三つに分けられます。まず、咳やくしゃみによる飛沫感染。次に、ドアノブやおもちゃなどに付着したウイルスを介する接触感染。そして見落としやすいのが排泄物を通じた感染です。

ウイルスは便に長く残るため、おむつ交換の際には特に注意が必要です。

補足として整理すると、感染経路は以下の通りです。

- 飛沫感染:咳やくしゃみを通じて広がる

- 接触感染:手や物を介してうつる

- 排泄物による感染:おむつ交換などで拡大する

これらの感染経路を理解し、日常の中で意識して対策を行うことが、家庭内での二次感染を防ぐ鍵となります。

大人の手足口病にかかった場合の治療と対処方法

手足口病には特効薬がなく、治療は症状を和らげながら自然な回復を待つ「対症療法」が中心となります。大人が感染すると喉の強い痛みや高熱、倦怠感などがつらく、日常生活や仕事に支障をきたすことも少なくありません。

症状を無理に我慢すると回復が遅れたり、脱水や合併症のリスクが高まるため、正しいケアを知っておくことが大切です。ここでは、医師から処方される薬の使い方や、自宅でできる工夫についてまとめます。

解熱鎮痛剤や水分補給など基本の治療

大人の手足口病では、喉の痛みと高熱が主なつらさになります。そのため、医師はアセトアミノフェンなどの解熱鎮痛剤を処方し、痛みや発熱を和らげます。薬を正しく使うことで食事や水分摂取がしやすくなり、体力を回復させやすくなります。

特に水分補給はもっとも重要で、冷たい麦茶や経口補水液、ゼリー飲料などを少しずつ何度も摂るようにすると、喉への刺激を減らしながら脱水を防ぐことができます。

食事の工夫と家庭でできる対策

喉の強い痛みがあると固形物や熱い食べ物はつらいため、食事は冷たくやわらかいものを中心にしましょう。

プリンやゼリー、冷製スープ、おかゆ、アイスクリームなどは食べやすく、体力の回復にも役立ちます。また、十分な睡眠をとり、室内の湿度を保つことも回復を助けます。

家庭ではタオルや食器を分ける、こまめに手洗いをするなど、感染を広げない工夫も欠かせません。保護者自身が感染した場合は、家事や育児を一人で抱え込まず、可能な範囲で家族に協力をお願いすることも大切です。

仕事への影響と出勤停止の考え方

手足口病はインフルエンザのように法律で定められた出勤停止の期間はなく、症状の程度や職場の性質に応じて判断する必要があります。大人が発症した場合、喉の激しい痛みや高熱、全身の倦怠感によって仕事を続けるのは難しいことも多いでしょう。

また、食品を扱う仕事や保育・教育、医療・介護に従事している場合は、感染拡大を防ぐために独自のルールで出勤停止を定めている職場もあります。保護者が無理に出勤してしまうと、家庭内だけでなく職場全体に感染を広げる恐れがあるため、体調と周囲への影響を慎重に考慮することが大切です。

出勤を控えるべき症状と休む目安

出勤すべきかどうか迷ったときは、症状の強さと仕事の性質を基準に考えるとわかりやすくなります。以下の表は、一般的な目安を整理したものです。

| 状況 | 出勤の可否の目安 | 理由・背景 |

|---|---|---|

| 発熱・強い倦怠感がある場合 | 休むべき | 集中力や体力が低下し、業務遂行が困難。回復を優先する必要がある |

| 喉の激しい痛みで水分・食事がとれない場合 | 休むべき | 脱水のリスクが高く、体調がさらに悪化する恐れがある |

| 発疹や痛みで作業や歩行が難しい場合 | 休むべき | PC作業や立ち仕事ができず、仕事に支障が出る |

| 接客・食品・教育・医療関連の仕事 | 職場に従うべき | 感染拡大のリスクが高いため、就業規則で出勤停止を定めている場合が多い |

| 軽度の症状で体調が安定している場合 | 職場と相談のうえ判断 | 無理のない範囲で在宅勤務や軽作業が可能な場合もある |

このように、症状が軽くても感染を広げるリスクがあるため、自己判断せずに職場へ報告し、指示を仰ぐことが大切です。

出勤停止の法的扱いと職場での対応

手足口病にはインフルエンザのような法的な出勤停止規定はありません。そのため、最終的な判断は職場の規則や医師の意見に基づいて行う必要があります。特に集団生活や食に関わる仕事では「症状が治まるまで出勤不可」とされることもあります。

保護者自身が働く職場のルールを事前に確認し、発症したときは速やかに上司へ報告して相談することで、無用なトラブルや感染拡大を防ぐことができます。

子どもから大人へうつるリスクと家庭内での予防

手足口病は子どもに多い病気ですが、家庭内で看病している保護者へうつることも珍しくありません。大人が感染すると症状が強く出やすく、家事や育児、さらに仕事への影響も大きいため、家庭内での予防策を徹底することが欠かせません。

特に、子どもが発症した直後や症状が軽快しても便からウイルスが排出され続ける時期は、家族全員が感染対策を意識することが大切です。ここでは、家庭内で取り入れやすい予防の工夫を具体的に見ていきます。

家族内での感染を防ぐためにできること

もっとも基本となるのは、石けんと流水によるこまめな手洗いです。食事の前やおむつ替えの後、帰宅時には必ず丁寧に手を洗う習慣をつけましょう。

タオルやコップを共有するとウイルスが広がりやすいため、それぞれ専用のものを用意して使い分けると安心です。家庭内で看病を担当する保護者はできるだけ一人に決め、接触を減らすことも有効です。

手洗い・タオル分け・おむつ処理などの注意点

特に注意したいのは、おむつを介した感染です。ウイルスは便の中に長期間残るため、おむつ替えの際は手袋を使うか、処理後に必ず石けんで手を洗いましょう。

使用済みのおむつはビニール袋に密閉して処分すると安心です。子どもが使ったタオルや食器は分けて使用し、使用後は熱めのお湯や洗剤でしっかり洗うことが推奨されます。家庭内の清潔を保つことは、保護者自身の健康を守ることにもつながります。

よくある質問

Q手足口病に出勤停止の規定はありますか?

Aインフルエンザのような法律での出勤停止規定はありません。ただし、症状が強い場合や感染リスクが高い職場では、職場の規則に従って休むことが推奨されます。

Qどのくらいの期間で回復しますか?

A多くは1週間程度で回復しますが、疲労や発疹の痛みが長引くこともあります。爪の変化など後遺症が出ることもありますが、自然に回復します。

Q家族に広げないために注意すべきことは?

Aこまめな手洗い、タオルや食器を分ける、おむつ処理の徹底が大切です。看病はできるだけ一人に絞り、家庭内での接触を減らしましょう。

Q子どもがかかってしまったとき、大人はどう予防すればいいですか?

Aマスクの着用や手洗いの徹底が基本です。おむつ交換後や子どものケアをした後は必ず石けんで手を洗い、清潔を保つことが重要です。

まとめ:大人の手足口病は予防と早めの相談で安心を

手足口病は子どもだけでなく大人もかかる病気であり、症状が強く出やすいのが特徴です。強い喉の痛みや高熱、発疹の痛みは仕事や家庭生活に大きな影響を与えるため、早めの休養と正しいケアが欠かせません。

家庭では手洗いやタオルの分別、おむつの適切な処理といった小さな工夫が、感染を広げないための大切な対策となります。

しかし保護者にとっては「この状態で出勤してよいのか」「受診は必要なのか」と迷うことも多いものです。

そんな時に頼りになるのがオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。

- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる

- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応

- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能

- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応

「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。

家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。

公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/